Opzoeken

1620 - 1635 van 3123 nieuws bekijken

-

Dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, la production et commercialisation d'engrais organiques est boostée!

Kimsegninga SAVADOGO | 04/05/2022

La production à but commercial d’engrais organiques n’est pas courante dans la région du Centre-Est. Et pourtant, le marché y est bien solvable. Une étude sur le marché régional des engrais organiques réalisée par Enabel, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, fait des révélations. Une étude sur le marché régional des engrais organiques réalisée par Enabel, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso a permis d’identifier cinq principaux types d’engrais organiques produits et utilisés à savoir (i) le compost, produit en tas ou dans des fosses compostières ; (ii) le compost à base d’effluents de biodigesteurs ; (iii) le fumier de parc ; (iv) les fientes de poules ; (v) la terre noire issue des décharges familiales. Il ressort de l’étude que la demande marchande solvable d’engrais organique est estimée à au moins 26 276 tonnes en 2019. Avec une moyenne de progression de 5,5% l’an, elle sera d’au moins 27 074 tonnes dans cinq ans pour une valeur de 1 082 960 000 FCFA en 2025. Mieux, la production du compost est en hausse, passant de 241 tonnes en 2015 à 303 tonnes en 2019, soit une progression de 25,7% en cinq ans. Cependant, si vous voulez y investir, tenez compte de certaines contraintes, entre autres, le besoin important d’eau dans des contextes où l’accès à l’eau est souvent difficile, la compétition de plus en plus forte pour l’accès aux matériaux que sont les résidus de récoltes, la paille, et dans une moindre mesure la raréfaction de la main d’œuvre en milieu rural. Un sous-secteur pourvoyeur d’emploi mais mal organisé L’analyse de la sous filière engrais organique indique qu’elle n’est pas organisée. Elle manque de visibilité et les acteurs n’ont pas encore perçu qu’elle peut être une source de revenus et de création d’emplois verts. A part le compost produit par le biodigesteur qui a un prix fixe. Les autres sont vendus au pif et parfois à la tête du client à des prix estimatifs allant de 12 à 30 FCFA le Kg. Et portant, le marché des engrais organiques est estimé à 172 tonnes en 2019 et est dominé à 62,2% par le fumier de parc. La demande marchande solvable d’engrais organique est estimée à au moins 26 276 tonnes en 2019. Avec une moyenne de progression de 5,5% l’an, elle sera d’au moins 27 074 tonnes dans cinq ans pour une valeur de 1 082 960 000 FCFA en 2025. C’est dans ce contexte que le Projet D-ECOVERTE (Développement de l’Economie Verte au Centre Est) financé par Enabel à travers son intervention Entrepreneuriat inclusif et durable, porté par le consortium CEAS Suisse, CISV, La Fabrique, accompagne la mise en place d’unités de production, ainsi qu’une douzaine d’entreprises potentielles dans la région du Centre-Est afin de contribuer à booster de façon significative l’offre régionale en engrais organique. Cependant, l’utilisation de l’engrais organique subventionné par l’Etat pourrait être un rempart à la bonne promotion des engrais organiques. En effet, la seule région du Centre-Est a reçu 3 942 tonnes d’engrais chimique à prix subventionné durant la campagne agricole 2019/2020 d’une valeur de 1 300 860 000 FCFA. C’est dire donc que les politiques publiques ne sont pas encore en phase avec les ambitions nationales de développement durable dans l’agriculture. L’étude formule enfin trois propositions de leviers pour accompagner le développement du marché de l’engrais organique dans la région : (i) l’intensification de la production régionale d’engrais organique, (ii) le développement de la mise en marché des engrais organiques, (iii) l’amélioration des conditions cadres en faveur des engrais organiques.

-

Partenariat entre les polices cybercriminelles du Bénin et de la Belgique

Reece-hermine ADANWENON | 04/05/2022

Du 8 au 18 mars 2022, 3 techniciens béninois de l’Office Centrale de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) étaient en formation à la Police judiciaire fédérale de Charleroi. Dix jours de formation durant lesquels, ces policiers béninois ont appris à identifier hackers et criminels informatiques, extraire des données judiciaires et construire un réseau professionnel.Dans la vidéo jointe, découvrez en images la rencontre entre les polices cybercriminelles du Bénin et de Charleroi.

-

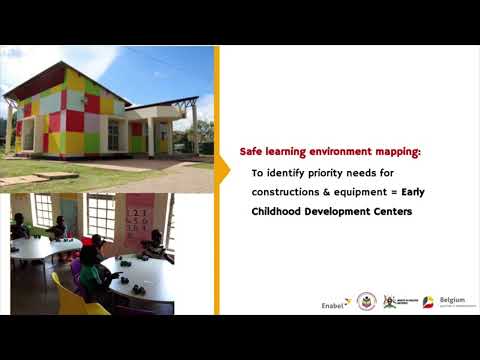

Enabel shares actions implemented through the Human Rights-Based Approach in the NTCs - Uganda

Peace NERIMA | 03/05/2022

Enabel, in partnership with the Ministry of Education and Sports through the Teacher Training Education Project (TTE) project, integrates and implements the Human Rights-Based Approach in all its activities focusing on three main areas; digitalization, gender and climate. Hellen Namyalo, Monitoring and Evaluation Officer at the TTE project, shares how the Human rights-based approach to Enabel's actions implemented in the National Teachers colleges has promoted a conducive environment for teaching and learning through active engagement and participation of all stakeholders in activities such as:The Results-Based Management (RBM) ProcessThe development, construction and setup of facilities that foster a safe learning environment for students and;The design and development of teacher training materials and online courses for the NTCs.

-

Revalorisation des déchets issus de la production d’ananas : 5 entreprises innovantes reçoivent un financement au Bénin

Reece-hermine ADANWENON | 29/04/2022

6 mois déjà qu'Enabel à travers son projet DEFIA en partenariat avec l’Association Entrepreneurs pour Entrepreneurs (OVO) appuient les lauréats du concours Inno-Valorana.Un appui en coaching mais également en financement afin d’amener ces entreprises à devenir plus durables. Suveovenez-vous, en 2020, le Programme de Développement de l’Entreprenariat dans la filière agricole « DEFIA » mise en œuvre par Enabel au Bénin a initié une compétition entrepreneuriale (Inno-Valorana). A l’issue de ce concours, 5 projets innovants dans la filière ananas avaient été retenus. Il s’agit de :• Production de champignons à base de déchets de transformation d'ananas par GEANT & CO ;• Fabrication d'un engrais organique à base de résidus d'ananas par BIO LIFE ;• Production de poudre d'ananas à base de la pulpe et du cœur séché de l'ananas par GABS BENIN ;• Fabrication d'aliments pour animaux à base de résidus de transformation d'ananas par MOUSSCAL ;• Développement de nouvelles machines et de nouveaux matériaux agricoles pour faciliter la valorisation des flux de déchets par NOTIC.En tenant compte du niveau de développement de ces innovations, le projet DEFIA d’Enabel au Bénin s’est associé à l’Association Entrepreneurs pour Entrepreneurs (OVO) pour financer ces cinq entreprises innovantes béninoises et favoriser un mélange créatif de subsides et de prêts sociaux. Au cours des six derniers mois, OVO a aidé ces entreprises à devenir plus durables grâce à un coaching et à un échange de connaissances, de sorte qu'elles sont désormais prêtes à investir davantage dans la croissance de ces activités très innovantes. En termes de financement, OVO et Enabel ont élaboré une solution spécifique et créative. Même si les entreprises sont actives depuis un certain temps, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant au potentiel du marché ou à la stratégie de ces nouvelles activités, de sorte que le remboursement d'un éventuel prêt ne va pas de soi. Par conséquent, le financement se fera en deux phases. Chaque entreprise recevra par l'intermédiaire d'Enabel, ceci après approbation du plan financier par OVO une subvention d'environ 38 000 € soit environ 25 millions de Fcfa pour atteindre la première phase d'innovation. Pour sa part, OVO émettra une lettre d'intention pour un financement supplémentaire en fonction de la croissance avérée du chiffre d'affaires et des besoins d'investissement supplémentaires. OVO propose des prêts abordables allant jusqu'à 50 000 € avec un délai de remboursement pouvant aller jusqu'à cinq ans. En optant pour un financement mixte, OVO et Enabel peuvent offrir aux entreprises un soutien qui tient compte du niveau de maturité des innovations et ainsi maximiser les chances de succès.

-

En Mauritanie, Enabel participe à l'accroissement des conditions de vie dans l'Assaba

Aminata KANE | 28/04/2022

Le programme RIMDIR aménage 1253 hectares de superficies agricoles grâce aux infrastructures mis en place en Mauritanie et participe ainsi à l'accès à une nourriture saine, suffisante et diversifiée tout au long de l'année par la sécurisation, l'aménagement et la gestion durable des terres agricoles et pastorales.Le RIMDIR apporte des solutions concrètes et efficaces afin de mieux illustrer les résultats Fatma Salek du Oued Rawda en Assaba nous raconte les bénéfices que l’aménagement des gabions a apporté dans leur quotidien. Avant la mise en place des ouvrages, la population était confrontée à de nombreuses difficultés (l’ensablement, l’envasement, dégradation avec l'érosion régressive et l'apport de déchets par le vent).Les aménagements facilitent le travail et apportent une augmentation des revenues des ménages. Enabel a eu une bonne collaboration avec les communautés. 86 personnes ont participés, femmes comme hommes, à la mise en place des gabions. Les travaux se sont fait en 10 jours pour les activités HIMO (3000 mru par personne), cette argent a permis l’achat des fournitures pour les enfants, subvenir aux besoins scolaires des enfants et aux besoins de la famille. Le village a tiré un grand profit dans la conception des gabions au-delà de l’aspect de restauration de leur parcelle et de leur sol. Selon Fatma : "Ce sont des cultivatrices au même titre que les hommes. Elles ont aussi travaillé au niveau des cordons pierreux et ont en bénéficiés pour leur famille. Demande d’actions similaires vu que cela contribue à l’amélioration de leur condition de vie". Le plus important est que les communautés travaillent pour elles-mêmes et que le programme était là pour les appuyer, et a ainsi permis de subvenir à leurs besoins en période de soudure. Les gabions permettent d’augmenter les superficies agricoles et la restauration des sols, et cela met en valeur le Oued, tant qu’il y a de l’eau, ils font le maraichage et enfin participe à la résolution du problème de sécurité alimentaire.

-

#GirlsinD4D: New campaign puts the spotlight on young female trailblazers in the Digital for Development field

Ahtziri Alejandra GONZALEZ GARCIA | 28/04/2022

Women have a decisive role to play in shaping the digital transformation and ensuring that it contributes to a better and fairer future, yet they remain significantly underrepresented in the digital field. The underlying causes are diverse, ranging from harmful stereotypes to educational barriers. Globally, women are 12.5 percent less likely to use the Internet compared to men, which results in a limited capacity to benefit from the opportunities created by the digital world. While the solutions to close the gender digital divide need to come from many fronts, the first step is to create awareness on the challenges that women face in the digital environment, and to give visibility to the female trailblazers who are overcoming such obstacles to lead the digital transformation on their own terms.In this spirit, the AU-EU Digital for Development (D4D) Hub launched the online communications campaign #GirlsinD4D. Contributing to the celebration of International Girls in ICT Day on 28 April, the campaign’s goal is to put the spotlight on inspiring young women from Africa and Europe who are working tirelessly to leverage digital technologies and innovations to improve people’s lives in both continents.The AU-EU D4D Hub received 195 nominations for this campaign – evidence of the many strong-willed and fearless women who are breaking barriers to achieve their dreams. The ten shortlisted nominees represent the diversity of experiences, skills, and circumstances that drive women to pursue careers in the digital field. By no means this selection means to undermine the other candidates’ outstanding merits.The #GirlsinD4D are engineers, entrepreneurs, social scientists, and graphic designers. Most of them found their passion for technology at a very early age, and their own lives have been transformed by opportunities they found online. What they all share is a determination to help other women succeed in the digital field and to contribute to sustainable development through digital solutions. Meet the ten #GirlsinD4D here: https://bit.ly/3kmGeP0AboutThe AU-EU D4D Hub supports African institutions to create an enabling environment for an inclusive digital transformation. The project provides demand-driven technical assistance, promotes knowledge sharing, and facilitates dialogues. The AU-EU D4D Hub is a Team Europe project, co-funded by the European Union and jointly implemented by Enabel, GIZ, MFA Estonia, e-GA, ITL, AFD, Expertise France, and LuxDev. It is part of the D4D Hub, an EU-led platform that creates and leverages partnerships to shape a sustainable digital future worldwide.More information

-

Au Burundi, Leasing, est un mécanisme favorisant l’insertion socio professionnelle des jeunes

Donavine KWIZERA | 27/04/2022

Lancement solennel de distribution des équipements leasing (location-achat) à Gitega le 22 Avril 2022 par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique et Enabel à 297 lauréats et 97 artisans associés de 15 Centres d’Enseignement des Métiers (CEM) appuyés par le projet d’Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique (ACFPT) La formation des jeunes en métiers dans les CEM n’est pas suffisante en soi pour accéder à l’emploi ; c’est la raison pour laquelle le projet a mis en place différents mécanismes d’insertion socio professionnelle dont le leasing. Le leasing ou système de location-achat est une technique contractuelle par laquelle le loueur acquiert la propriété de biens d’équipement à usage professionnel, en vue de les mettre à disposition d’un locataire, pour une période déterminée, contre payement d’un loyer. Le leasing est donc une manière de favoriser l’insertion des jeunes ayant appris un métier en leur donnant l’opportunité d’accéder à des outils de travail qui leur permettront de mettre en pratique les acquis de leur formation et générer des revenus. Par ailleurs, grâce à la possibilité d’un octroi d’équipements en leasing à un binôme lauréat-artisan, il permet de faciliter la collaboration entre les jeunes nouvellement qualifiés et des professionnels aguerris dans le métier. Ce mécanisme a été activé par Enabel depuis 2014. Ce sont ainsi 269 lauréats et 160 artisans qui en ont déjà bénéficiés auxquels vont s’ajouter ceux concernés par la distribution de Gitega soit 373 équipements d’une valeur d’environ 92 000euros pour 297 lauréats et 97 artisans. Dans un souci de durabilité, les bénéficiaires ont été sensibilisés sur l’importance de rembourser ces équipements. En effet, ce sont ces remboursements qui permettront d’en acheter d’autres pour que les lauréats des autres promotions puissent également bénéficier de ce mécanisme d’insertion. Pour conclure, notons que le montant global des financements engagés par le Royaume de Belgique dans le secteur de l’enseignement des métiers, de la formation technique et professionnelle depuis 2014, est de 15.100.000 euros.

-

Burundi: La digitalisation, facteur de résilience face à la pandémie de Covid-19

Philippine DE BRUYN | 27/04/2022

Le projet RESICODI « Résilience au Covid-19 par la digitalisation » est un programme multi-pays financé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique au développement mis en œuvre dans 9 pays dont le Burundi.L’objectif général du programme est de réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions de l’Est et du Sud de l’Afrique par des activités de digitalisation dans les secteurs de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle (FTP) et des services de santé.Le programme RESICODI, mis en œuvre depuis une année par Enabel au Burundi, peut compter sur l’expérience du projet ACFPT dans la digitalisation pour atteindre ses résultats. L’idée de ce programme est d’utiliser le numérique comme outil de résilience face aux périodes pandémiques comme la Covid19.Ce programme au Burundi appuie 9 Centres d’Enseignement des Métiers (CEM) qui reçoivent un appui notamment sur trois volets : premièrement l’octroi des bibliothèques numériques avec des contenus éducatifs de diverses disciplines, deuxièmement les équipements, aménagement physique et sécurisation énergétique des salles multimédias et enfin le renforcement des compétences en informatique des équipes pédagogiques.Pour répondre au volet de renforcement des compétences, une formation à destination de 19 formateurs TIC venant des 9 centres appuyés a débuté en avril 2022. Afin d’être le plus en adéquation avec les réalités locales, cette formation est dispensée par Burundi Formation, un prestataire national.Grâce à ces renforcements, ces formateurs vont pouvoir accroitre la qualité de leurs enseignements et ainsi permettre au Burundi de disposer d’une jeunesse sensibilisée sur l’importance du numérique et pourvue de compétences solides. De plus, ces formateurs vont également pouvoir devenir des personnes ressources en informatique au sein de leur centre et plus globalement de la communauté. C’est là un premier pas allant vers la digitalisation des différents services et permettant de devenir plus résilients face à des situations de crise.Avec des équipements numériques modernes, des infrastructures adaptées et une formation de qualité, ces centres vont servir de modèle dans le numérique au sein de leur région voir même à l’échelle nationale.© Donavine Kwizera, Experte Communication (Enabel Burundi)Quelques mots au sujet de RESICODI (Résilience au COVID-19) par la digitalisationDans un esprit Team Europe, la GIZ et Enabel ont uni leurs forces pour tirer parti des projets existants afin d'assurer une réponse intégrée et durable au COVID-19. RESICODI soutient ainsi des initiatives en cours mises en œuvre par les deux agences :La GIZ renforce l'initiative BACKUP Fund établie pour fournir un soutien technique et financier aux partenaires africains travaillant sur des solutions numériques pour les services d'éducation de base.Enabel renforce les projets réussis de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et de santé pour faciliter la résilience au COVID-19.Le projet est mis en œuvre au Botswana, au Burundi, en République démocratique du Congo, à Madagascar, au Malawi, en Namibie, au Rwanda et en Zambie.

-

RCA: Lancement de la première phase de formation des maîtres forgerons dans les agropoles

Grâce MALI FAIDA | 27/04/2022

La première phase de formation de maîtres forgerons s’est tenue du 9 au 28 mars 2022 dans les locaux du chantier naval de la SOCATRAF. Cette activité a regroupé les forgerons de différents groupements, coopératives et associations à travers les agropoles (sous-préfectures) cibles du Programme d’Appui au Développement Rural à savoir Bangui, Bimbo, Sibut, Bossangoa et Bozoum.Cette formation a été organisée pour renforcer les capacités des maîtres forgerons sur les techniques de base de forge afin de soutenir les activités agropastorales. Par la suite, ces forgerons formeront des jeunes à travers le dispositif d’apprentissage. Ce dispositif d’apprentissage et d’insertion professionnelle des jeunes dans le métier de la forge sera conduit par l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE). D’autres forgerons au niveau des agropoles et des villages bénéficieront également de cette formation. Cet accompagnement veut s’inscrire dans la durée et différentes expertises pourront être mobilisées en fonction des besoins.

-

RCA: Formation en électricité aux apprenants du Centre Don Bosco de Bangui

Grâce MALI FAIDA | 27/04/2022

Dans le cadre du programme d’Appui au Développement Rural (DEVRURII), une session de formation technique a été organisée, au Centre de Formation Professionnelle (CFP) Don Bosco, à l’agropole de Bangui du 2 mars au 6 avril 2022. Cette session a été préparée au bénéfice des écoliers de la deuxième et troisième année de la section électricité, en vue d’un stage pratique qui s’aligne dans une approche chantier-école.Cette session de formation s’est déroulée en deux volets : Un volet théorique et l’autre pratique. Le volet théorique a porté éventuellement sur les questions liées aux risques et à la sécurité électrique, au rappel des symboles électriques, aux schémas électriques, à la répartition des charges dans un circuit électrique, aux dispositifs de protection, à la présentation du cahier de stage, à la présentation du plan d’installation, etc. Le volet pratique quant à lui s’est focalisé sur la pratique des cas évoqués au cours des séances théoriques. Le partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle Don Bosco fait suite à une demande formulée par le CFP pour un apport en matériels électriques afin de réhabiliter son atelier et le besoin d’une installation électrique adaptée. La session de formation répond à cette demande dans le cadre de l’approche chantier-école mise en œuvre par DEVRURII.

-

RCA: L’agropole de Sibut reçoit une formation en entreprenariat

Grâce MALI FAIDA | 26/04/2022

L’Agence belge de développement a organisé du 22 au 24 février 2022 une formation de base en entreprenariat à l’agropole de Sibut. Elle a connu la participation de six entités : pôles de service de Sibut centre, de Guiffa et Ngoumbele, association des forgerons de Sibut centre et de Guiffa et l’association des apprentis électriciens de Sibut. Cette formation de base apporte un premier élément de réponses aux carences constatées suite aux diagnostics précédemment établis par l’équipe technique du Programme d’Appui au Développement Rural (DEVRURII).Plusieurs échanges ont eu lieu autour des sujets sur le modèle d’affaire, le plan d’affaire et son contenu mais aussi sur les formalités pour la formalisation d’une structure entrepreneuriale.Cette formation intervient après celle de Bossangoa dans le cadre du même programme. Elle est le début d’un long processus d’accompagnement.

-

WorldSkills Africa 2022 : les léopards des métiers arrachent cinq médailles

Grâce MALI FAIDA | 26/04/2022

Les léopards des métiers de la République Démocratique du Congo ont remporté cinq médailles à la compétition panafricaine WorldSkills Africa, organisée à Swakopmund en Namibie du 28 mars au 2 avril 2022.Pour sa première participation à WorldSkills Africa, la République Démocratique du Congo a été sur le podium pour 5 compétences officielles sur les 16 prévues. Une médaille d’or pour la menuiserie, trois médailles d’argent pour la soudure, coiffure et solution digitales ainsi qu’une en bronze pour la maçonnerie ont été arrachées par les léopards des métiers. Un brevet de mérite en carrelage a aussi été obtenu. WorldSkills Africa est un concours de compétences visant à promouvoir les métiers, les arts et les technologies. WorldSkills Namibie était la deuxième édition de ce concours.Nos léopards des métiers ont suivi un coaching de 3 mois dans le cadre de notre partenariat avec WorlSkills avant leur départ pour la Namibie.A travers le projet d’éducation au Katanga (Edukat), Enabel se veut un partenaire engagé dans la promotion de la formation et des métiers.Au cours de l’événement, une conférence a également été tenue sur la formation professionnelle sous le thème « Promouvoir le développement des compétences au 21ème siècle pour une croissance économique, durable et une appropriation africaine ». L’objectif poursuivi étant de générer des connaissances, partager les expériences, comparer et innover dans le développement des compétences, ainsi qu'une exposition sur les carrières.Dès le retour au pays des compétiteurs, un point de presse a été organisé le mercredi 06 avril 2022 au siège de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) à Lubumbashi en présence des partenaires du Salon des Métiers et de la Formation (SMF), pour une restitution et des encouragements aux jeunes des métiers techniques.

-

Rwanda: New effort in mentorship harmonization to improve healthcare service delivery

Denise NSANGA | 26/04/2022

A one-day workshop was conducted on 20 April 2022 by Enabel’s Barame Project with JHPIEGO and Health Professional Organizations to improve in-job training of health providers for maternal and neonatal care management in 16 hospitals and 142 Health centers of Barame intervention zone. Following the supervision findings and the previous Steering Committee recommendations, Barame Project management organized a one-day workshop with health professional organizations, mentors’ representatives (one hospital-based mentor per district, three district-based mentors, and one per organization) and JHPIEGO Head Office staff to discuss about creating and strengthening synergy and harmonization of Monitoring and Evaluation indicators, their definition, source of data and frequency in the seven districts of Barame intervention. Participants of the workshop included Rwanda Association of Midwives (RAM), Rwanda Society of Gynecologists & Obstetricians (RSOG) and Rwanda Pediatric Association which were contracted by Enabel’s Barame Project to support mentorship in service delivery to maternal and neonatal patients at hospital level, as well as JHPIEGO that was awarded a grant to support mentorship in the same area at health center and community levels. The workshop also aimed at bridging the gaps which may occur in the services of maternity and pediatric and have come up with strategies to work in complementary manner and concreate action plan to address the main challenges identified during the mentorship supervision. Those professional health organizations conduct monthly mentorship program by Low Dose High Frequency approach for health providers on maternal and neonatal care at health facilities, organize data collection and analysis, deaths review and quality improvement projects and provide quarterly report and plans to the project management. They contribute directly to the staff capacity building and indirectly to the improvement of quality of care and services and reduction of maternal and neonatal mortality and morbidity.

-

Uvira-RDC : Le projet LATAWAMA lance les activités de sensibilisation et de collecte des déchets solides à Uvira

Rodrigue NIYONGABO | 26/04/2022

Le projet LATAWAMA, en collaboration avec la Mairie d’Uvira, a lancé les activités de sensibilisation et collecte des déchets solides, les 19 et 20 avril. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet LATAWAMA mis en œuvre par l’Agence Belge de Développement Enabel et l’Autorité du Lac Tanganyika sur financement de l’Union européenne. L’objectif est de protéger la qualité des eaux du lac Tanganyika par la mise en place d’un service de gestion des déchets solides. Procédant au lancement des activités, Kiza Muhato Maire de la ville d’Uvira, a salué les initiatives du projet LATAWAMA qui visent à ce que la population d’Uvira ait un environnement sain. Il a indiqué que la gestion des déchets est un défi important pour les autorités et la population. Il souhaite la valorisation des matières organiques à travers le compostage à des fins agricoles pour le bien de tous et dans l’intérêt de la population. Didier CADELLI, chef de projet LATAWAMA a rappelé que le lac Tanganyika constitue une ressource inestimable pour la population d’Uvira. « Les déchets peuvent devenir une opportunité économique ; tandis que le lac constitue déjà un moyen de transport. Tout cela doit être protégé pour que demain vous puissiez vivre dans cette ville », a -t-il précisé. La coordinatrice urbaine de l’environnement, Francine Mwangaza binti Sadiki, a indiqué que ce projet répond à quelques-unes des obligations des services habiletés pour ce travail soulignant que ces services vont bénéficier de l’accompagnement du projet afin de rendre propre la ville d’Uvira ainsi que de restaurer les écosystèmes du littoral du lac Tanganyika. « Le littoral du lac était considéré comme dépotoir public avec comme conséquences la perturbation de la biodiversité du lac ». Les participants à ces activités constitués des responsables administratifs, membres des associations et équipe du projet LATAWAMA ont par la suite collecté les déchets aux marchés de Mulongwe et Kalimabenge, une opération saluée par la population d’Uvira. En prélude à ces journées de sensibilisation, le projet LATAWAMA a offert à la municipalité d’Uvira des équipements de protection individuelle et de collecte des déchets solides, destinés à trois associations déjà impliquées dans les actions de collecte des déchets solides.

-

Burundi: La digitalisation, facteur de résilience face à la pandémie de Covid-19

Donavine KWIZERA | 25/04/2022

Le projet Resicodi « Résilience to COVID-19 through digitalisation » est un programme multi-pays financé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique au développement mis en œuvre dans 9 pays dont le Burundi. L’objectif général du programme est de réduire l’impact de la pandémie de Covid-19 dans les régions de l’Est et du Sud de l’Afrique par des activités de digitalisation dans les secteurs de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle (FTP) et des services de santé. Le programme ResiCodi, mis en œuvre depuis une année par Enabel au Burundi, peut compter sur l’expérience du projet ACFPT dans la digitalisation pour atteindre ses résultats. L’idée de ce programme est d’utiliser le numérique comme outil de résilience face aux périodes pandémiques comme la Covid19. Ce programme au Burundi appuie 9 Centres d’Enseignement des Métiers (CEM) qui reçoivent un appui notamment sur trois volets : premièrement l’octroi des bibliothèques numériques avec des contenus éducatifs de diverses disciplines, deuxièmement les équipements, aménagement physique et sécurisation énergétique des salles multimédias et enfin le renforcement des compétences en informatique des équipes pédagogiques. Pour répondre au volet de renforcement des compétences, une formation à destination de 19 formateurs TIC venant des 9 centres appuyés a débuté en avril 2022. Afin d’être le plus en adéquation avec les réalités locales, cette formation est dispensée par Burundi Formation, un prestataire national. Grâce à ces renforcements, ces formateurs vont pouvoir accroitre la qualité de leurs enseignements et ainsi permettre au Burundi de disposer d’une jeunesse sensibilisée sur l’importance du numérique et pourvue de compétences solides. De plus, ces formateurs vont également pouvoir devenir des personnes ressources en informatique au sein de leur centre et plus globalement de la communauté. C’est là un premier pas allant vers la digitalisation des différents services et permettant de devenir plus résilients face à des situations de crise. Avec des équipements numériques modernes, des infrastructures adaptées et une formation de qualité, ces centres vont servir de modèle dans le numérique au sein de leur région voir même à l’échelle nationale.