Opzoeken

210 - 225 van 3119 nieuws bekijken

-

Du sommet à l’action : le Sahel en marche pour un avenir durable

Halissa HASSAN DAN AZOUMI | 23/09/2025

Du Sommet d’Addis au Forum de Ouagadougou : le Sahel en action face à la crise climatiqueQuelques jours seulement après le Deuxième Sommet Africain sur le Climat à Addis-Abeba, la mobilisation pour l’avenir du Sahel s’est poursuivie à Ouagadougou. Du 15 au 17 septembre 2025, plus d’une centaine d’acteurs venus de huit pays se sont réunis au Forum sur la gestion durable des ressources naturelles, un rendez-vous majeur organisé par le Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) et ses partenaires. L’événement a démontré comment les engagements pris à Addis se traduisent déjà en actions concrètes sur le terrain.À Addis-Abeba, le PTCS avait mis en lumière des innovations communautaires telles que le Biochar ou encore le HIMO pastoral, et participé à un panel de haut niveau sur l’Initiative de la Grande Muraille Verte. Cette dynamique s’est confirmée à Ouagadougou, où le Secrétaire général du Ministère burkinabè de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement a rappelé : « Aucun État, aucune organisation, aucune communauté ne peut relever seul les défis climatiques ».Les résultats déjà obtenus montrent l’ampleur du changement en cours :Plus de 10 000 hectares de terres restaurées ;2 000 producteurs formés aux pratiques agroécologiques ;Des centaines de structures locales renforcées pour une gouvernance durable ;Des femmes et des jeunes accompagnés dans des activités génératrices de revenus ;Des solutions innovantes diffusées, telles que le Biochar ou les foyers améliorés.Mais l’ambition du PTCS va bien au-delà des projets pilotes : il s’agit de soutenir de véritables transformations structurelles dans la gouvernance des terres, la gestion durable des ressources et la résilience des communautés. Le message est clair : le Sahel n’est pas un simple spectateur de la crise climatique. Il agit, innove et inspire.

-

Mauritanie : Des magasins communautaires d’aliments de bétail comme levier de résilience et de cohésion sociale

Aminata KANE | 20/09/2025

Au cœur du Hodh El Charghi, région sahélienne de l’extrême est mauritanien, l’élevage est bien plus qu’une activité économique : il incarne la richesse, la sécurité et la culture des communautés. Mais face aux sécheresses récurrentes, à l’avancée du désert et à la pression démographique, la survie des troupeaux est de plus en plus compromise. L’arrivée de populations maliennes déplacées accentue encore la pression sur les ressources, faisant de l’accès équitable aux pâturages et à l’alimentation animale un enjeu crucial pour la paix sociale.C’est dans ce contexte que le programme MIRECAM financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Enabel, a introduit une innovation décisive : les magasins communautaires d’aliments de bétail.Une réponse concrète aux crises pastoralesImplantés dans des zones stratégiques, ces magasins facilitent l’accès des éleveurs à un fourrage subventionné, réduisant les déplacements coûteux et stabilisant les prix. Gérés par des comités locaux associant éleveurs, autorités et parfois réfugiés, ils garantissent transparence et équité.« Nous avons mis en place dès le début un système transparent sans aucune distinction… Cette expérience nous donne beaucoup d’espoir », témoigne Mohamed Yahya Ould Mohamedou, secrétaire du magasin de Timbedra.Un impact direct sur la résilienceLes bénéfices sont immédiats : moins de mortalité animale en saison sèche, préservation du cheptel comme capital économique et social et réduction de l’endettement grâce à la baisse des ventes forcées.« Ce fourrage mis à disposition a permis de fixer localement nos frères éleveurs, alors qu’auparavant, ils migraient ailleurs », explique Ely Ould Cheikh Mohamed Lemine, président de l’association des éleveurs de Timbedra.Des espaces de cohésion socialeAu-delà de leur rôle économique, ces magasins deviennent des lieux de concertation et de gouvernance partagée, renforçant la confiance entre communautés locales et réfugiés maliens.« Nous avons trouvé une hospitalité exceptionnelle… La gestion transparente du magasin a renforcé la confiance et la solidarité entre nous », souligne Yahya Diallo, représentant des déplacés maliens.Vers un avenir durablePour pérenniser ces acquis, le renforcement des capacités locales, l’extension des magasins et l’amélioration de l’accès à l’eau figurent parmi les prochaines priorités. Ces initiatives ne sauvent pas seulement le bétail, elles protègent des moyens de vie, apaisent les tensions et ouvrent la voie à une résilience collective durable.

-

Ukraine: Enabel kicks off the restoration of a shelter in Sosnytsia

Taisiia DRUZIUK | 19/09/2025

Enabel has launched another infrastructure project in the Chernihiv region – the major renovation of a shelter at Sosnytsia Dovzhenko Lyceum. The lyceum is the largest educational institution in the Sosnytsia community, with more than 500 students enrolled. The ongoing works include waterproofing and insulation, upgrading internal utilities, and completing interior finishes. Within a few months, the shelter will provide a safe refuge during air raid alerts. Once such protection is no longer needed, the space will be repurposed for other uses. Safe learning conditions for children are a key factor in strengthening community resilience. Ensuring these conditions remains one of the main priorities of our BE-Relieve Ukraine programme.

-

Uganda’s top employers honoured at 2025 Employer of the Year awards

Sharon IBENU | 18/09/2025

Uganda’s best employers were recognized for outstanding workplace practices during the 2025 Employer of the Year Awards (EYA) dinner held on 11th September in Kampala. The dinner, hosted by the Federation of Uganda Employers (FUE) in partnership with Enabel, brought together organizations from across Uganda under the theme “Investing in Uganda’s Future: Employers Fostering Job Creation.” The annual awards aim to celebrate organizations that are creating stable jobs, addressing barriers to growth, and implementing innovative strategies to foster sustainable employment. According to organizers, recognizing organizations that go above and beyond to create opportunities is essential in shaping Uganda’s labour market and ensuring long-term economic growth. This year’s event assessed organizations across 17 award categories highlighting employers making exceptional contributions in agriculture, tourism and hospitality. Speaking at the event, Douglas Opio, CEO of FUE emphasized the importance of partnerships in driving meaningful change. “We deeply appreciate Enabel’s commitment to fostering job creation and sustainable development in Uganda. Their partnership has been instrumental in recognizing and celebrating the organizations that are shaping the future of work in our country,” he said. Enabel, through its Decent Work project, played a pivotal role in sponsoring awards and highlighting businesses that are investing in people and communities. For Enabel, the recognition aligns with its mission of empowering communities and driving sustainable development by creating an environment where businesses thrive and individuals access meaningful employment. The awards, presented by Enabel went to Nyaika Hotel for the Tourism and Hospitality Award of the year; Tooro Botanical Gardens for the agriculture in the Rwenzori region award; Agri Evolve Uganda Ltd, as the overall winner in the agriculture sector; Golden Castle Hoima for the Tourism in the Albertine region award and Mountains of the Moon hotel as the overall winner in the tourism and hospitality sector.

-

Tanzania: Traders initiated community microfinance group boosts growth of their businesses

Mkama MWIJARUBI | 16/09/2025

For a successful business of selling fresh vegetables at Mlango wa chuma market in Tanga you need capital, space in the market, good quality produce from farmers and, customers. One of these ingredients is scarce for most traders in the market. Capital, perplexingly. Vegetable sellers in Mlango wa Chuma and Mgandini Markets struggle with capital not only because their merchandise is perishable but also, they lacked essential financial skills. Big pictureIt is estimated that Tanzania's SME sector consists of over 3 million enterprises that contribute 27% of the overall GDP. More than half are owned by women. They are pestered with weak business development services, high informality, weak governance and capital. Community taste—and demand— for fresh farm produce hook vegetable traders at Mlango wa Chuma to a one-day business cycle—buy fresh produce at sunrise dusk, sort, sell, buy your domestic needs, tomorrow—repeat. Whenever an emergency gutted cash flow, most traders floundered without cash to buy fresh produce the next morning. “I had no choice except borrowing from loan sharks. High interests dragged on. I was on a cliff every day,” says Lailat Awadh, a vegetables' trader at Mlango wa Chuma. The Building Bridges program in Tanzania found that 15 out of 20 SMEs rely on personal or family sources for loans. With hundreds of small and medium businesses in urban areas in Tanzania straddling partial growth and collapse cities could not be inclusive, safe, resilient and sustainable. With funding from the European Union in the Inclu-cities project, Rikolto East Africa set up and facilitated partnership with Tanga City Council to unite stakeholders that offer financial and non-financial services to (food) entrepreneurs in and around the city. Rikolto identified and invited small scale traders and imparted knowledge about financial management skills and business growth pathways. From Mlango wa Chuma 17 traders participated; Mgandini sent 23 traders. Formation of saving groups Rikolto, did not form groups for them or placed a condition for them to group up to get some support. “After the training,I asked folks that participated, why don’t we start a saving group to help ourselves with building discipline for saving?” says Awadh. Five agreed right away to set up Mlango wa chuma Community Microfinance Group, obliging each member to deposit saving every day and committing to direct savings to grow their businesses. In eight months, their saving has grown to more than 8m/- by August 2025. These results resonate with Inclu-cities objective to work with Rikolto in supporting formation of medium and small-scale enterprises as well as needs-based training to business owners. “The fact that these traders direct their savings to grow their businesses is evidence that they are applying the knowledge they received in the trainings they participated,” says Kikolo Mwakasungula, Inclu-cities Project Manager. Growth of businesses Every member of the group has a rosy story about the positive changes in their businesses. None borrows from loan sharks anymore. None buys produce on credit. Each has financial means to diversify in terms of produce they buy and sell. “Because I pay cash, I have power to choose only the best produce,” They also initiated another saving fund for buying key domestic needs for their homes at wholesale prices. “It saves me a lot of money on home supplies and helps me save more to focus on the business,” says Bakari Harid Mpanga, a trader and now vice chairperson of the savings group. Spread of a good practice Traders that initially were hesitant to join the saving group have also organised into a savings group—with 35 members. According to Eliud Dotto, Rikolto Field Officer in Tanga, similar savings community has been initiated at Mgandini Market - the second-biggest market in Tanga. “Empowering traders in the markets to grow their business will positively impact the food system in Tanga,” he says. According to Awadh and her fellows, now they are firming their plans to start a poultry rearing business using their savings of the group and, if possible, a loan to augment the capital. Now, that obtaining and growing a capital has been solved, the success of traders at Mlango wa chuma market is not only a possibility, but realisable. The market’s name, - translated iron door - derived from its original iron clad entrance, will distinguish it again as place of successful city traders in the heart of Tanga city’s storied geometrical perfect layout of the streets.

-

RDC: Des acteurs réunis en atelier pour transformer les formations en opportunités d’emploi

Samantha-pascale KAMBA MANDUNGU | 15/09/2025

Du 27 au 28 août 2025, Kolwezi a accueilli la première rencontre de co-construction de la théorie de changement du projet « Unis pour l’Éducation et l’Emploi » (UEE). Réunissant l’ensemble des parties prenantes – autorités publiques, secteur privé, opérateurs de formation et partenaires techniques –, cette rencontre a marqué une étape clé : la définition collective de la théorie du changement qui guidera le projet. Avec pour ambition d’améliorer l’accès des jeunes femmes et des hommes à des emplois décents en République démocratique du Congo, le projet UEE mise sur une approche inclusive et participative. Pendant deux jours, les acteurs venus de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi ont échangé pour établir une vision commune, partager un diagnostic des réalités locales et tracer ensemble une feuille de route. Les discussions ont permis de dégager quatre axes prioritaires : - Faciliter l’accès des jeunes aux formations techniques et professionnelles- Améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation en fonction des besoins réels en compétences - Favoriser l’insertion professionnelle - Et renforcer la gouvernance de la formation professionnelle au niveau provincial. Financé par l’Union européenne à hauteur de 18 millions d’euros sur 48 mois, le projet est mis en œuvre par Enabel et l’ONUDI. Il cible les jeunes de 18 à 35 ans dans le Haut-Katanga, le Lualaba et Kinshasa, avec une attention particulière portée à l’égalité de genre : 50 % de femmes dans le Haut-Katanga et à Kinshasa, et 30 % dans le Lualaba.

-

Scholarship restores hope for Medrine and her family in Uganda

Sharon IBENU | 15/09/2025

Medrine Agenorwot, a Senior four student at Masese Seed Senior Secondary School, is a young woman with a vision for the future. Inspired by her uncle, she dreams of becoming a civil engineer, constructing roads and infrastructure that will transform communities. Before receiving a scholarship from Enabel, life for Medrine was filled with uncertainty and hardship. Her mother, the sole breadwinner of the family, ran a small shop to support her children. However, tragedy struck when robbers broke into the shop, leaving the family with nothing. “Mom was always at home after that,” Medrine recalls. “When they sent us back home for school fees, we would find her there, and it felt like the end of the road for us.” The financial strain was overwhelming. Medrine and her siblings were often sent home from school for unpaid fees, and the burden of catching up on missed lessons weighed heavily on her. “Whenever I came back to school, my friends had already studied a lot, and I couldn’t catch up,” she says. “I needed the teachers’ explanations, but I had missed it. It was very hard for me to concentrate.” Her performance suffered, and she often found herself in the “basic” or “moderate” grading categories. Despite the challenges, Medrine’s mother encouraged her to stay focused on her studies. When Medrine suggested selling chapatis on the streets to help with school fees, her mother refused, fearing for her safety. She told me, "You’re a girl child, and the streets are not safe for you. We’ll pray to God, and He will provide.’" And indeed, their prayers were answered. In 2024, Medrine was selected for a scholarship from Enabel. “I was so happy,” she recalls, tears welling up at the memory. “Mr. Kambo Hakim, the deputy head teacher, called my mom and told her the good news. Mom said, ‘God has answered our prayers." The scholarship covered her school fees, lifting a significant burden off her family and allowing her to focus on her education. “Now, I’m not stressed about school fees. I can concentrate, and my performance has improved,” she says. With the scholarship ending after Senior Four, Medrine is already planning. She hopes to set up a small business at her mother’s shop, which has been restocked with a few items. “I want to fry chapatis and sell them at the shop,” she explains. “I’ll save the money to support myself in senior five.” Medrine is also part of a student savings group at school, where she and her friends contribute whatever, they can. “Even if it’s just 500 shillings (0.12 euros), I save it,” she says. At the end of the year, the group divides the savings based on each member’s contributions, providing a small but meaningful financial cushion. Medrine’s mother is also doing her part to prepare for the future. “She sells sodas and saves the money in a box,” Medrine shares. “She even wrote my name on the box to remind herself that it’s for me.” As the firstborn, Medrine feels a deep responsibility to set an example for her younger siblings. “I always tell them to follow my example,” she says. “ i am very tough on them because I want them to study and work hard.” With her dreams of becoming a civil engineer and her plans to support her education, Medrine is building a future not just for herself but for her family and community. As she puts it, “I’m studying, and I’ll keep working hard. God has a plan for me.”

-

Sumaya, the girl with big plans for eye surgery in Uganda

Sharon IBENU | 15/09/2025

Sumaya Babirye is a Senior Three student at St. John Bosco Secondary School in Kamuli district. She dreams of becoming a surgeon specialising in eye care. With a clear vision for her future, she is determined to make a difference in the lives of those suffering from preventable blindness. Sumaya’s journey to become an eye surgeon stems from a personal experience. “Some people are becoming blind without being treated by a surgeon,” she explains. Her inspiration comes from a relative who struggles with poor eyesight. “She can see, but not properly,” says Sumaya. This experience has fueled her passion to pursue a career in medicine, specifically in eye surgery, to help others avoid similar struggles. Before receiving a scholarship from Enabel, life for Sumaya was filled with uncertainty and stress. Her father abandoned the family, leaving her mother alone to care for Sumaya and her siblings. “Our father left us and doesn’t even come to check on us,” she shares. Her mother worked tirelessly in sugarcane gardens to provide for the family, often with Sumaya and her brother helping on weekends. Despite their efforts, the family struggled to make ends meet, and Sumaya often found herself sent home from school for unpaid fees. “Sometimes I would refuse to go home when they sent me out for fees,” she admits. “I would just sit in another class until they stopped sending children back.” The turning point came when Sumaya was selected for a scholarship from Enabel. “They came to our class and called out 25 students,” she recalls. “I was so happy to be among them.” The scholarship has transformed her life, allowing her to focus on her studies without the constant worry of school fees. “Now my performance has improved, and I’m more disciplined,” she says. “Before, I wasn’t even sure I would finish my studies.” Sumaya is already preparing for life after Senior Four, knowing the scholarship will end then. She is part of a student savings group at school, where she and her friends save small amounts of money each week. “Even if you have just 100 shillings (0.02 euros) , you can save,” she explains. At the end of the year, the group divides the savings based on each member’s contributions.Sumaya plans to use her savings to buy necessities like shoes, books, and personal items for her next academic journey. With her eyes set on becoming a surgeon, Sumaya is determined to make her dream a reality.

-

Thatcher, from Uganda encourages peers to remain in school

Sharon IBENU | 15/09/2025

Thatcher Nakato Mwanga, a Senior Four student at St. John Bosco Secondary School, is a young woman whose life was a constant tug-of-war between her education and the need to support her family. Her mother, a single parent, worked tirelessly selling charcoal to provide for the family, but it was never enough. To help, Thatcher worked at a local restaurant owned by her mother’s friend. “I could only attend school for two or three days a week,” she recalls. “The rest of the time, I stayed home to work and help my mum.” Her earnings, though small, were vital in topping up the school fees, which totalled 138,000 shillings (€34) per term. This balancing act took a toll on her academics. “I couldn’t settle down or focus on my studies,” she says. “Sometimes, I even missed exams because I couldn’t pay the fees.” Despite these setbacks, Thatcher held on to her dream of becoming a fashion designer. Everything changed in Senior Three when Thatcher was selected for a scholarship from Enabel. “I was so happy,” she says, her voice filled with gratitude. “We were so many at school, and I couldn’t believe I was chosen.” The fellowship covered her school fees, allowing her to attend classes consistently for the first time. “Now, I’m at school every day, and my performance has improved,” she says with pride. With the stability brought by the scholarship, Thatcher began to dream bigger. Her resourcefulness and entrepreneurial spirit shine through as she talks about sourcing materials and saving for her initial capital. Thatcher is also passionate about encouraging her peers to stay in school. She speaks candidly about the challenges of life outside education, especially for girls. “When you drop out of school, life becomes very difficult,” she says. “It’s hard to be independent, and you face so many challenges.” Her words carry the weight of someone who has lived through hardship and emerged stronger. As she prepares for life after Senior Four, Thatcher is determined to make the most of her opportunities. She plans to use her vacation to start her scarf-making business, saving money to support her education and her family.

-

Against the Odds: Lukiya’s Determination to Learn and Save for Her Future in Uganda

Sharon IBENU | 15/09/2025

At just 16 years old, Lukiya Nangobi, a Senior Three student, carries a dream of becoming a midwife, a goal inspired by her hardworking aunt who serves as a midwife in the military barracks. Lukiya’s journey, however, has not been anything easy. Born into a family of six children, her life took a difficult turn when her father, once a hardworking man, succumbed to alcoholism. This change not only distanced him from the community but also led him to abandon his family, leaving them with nothing but a house. Left to care for six children all by herself, Lukiya’s mother worked tirelessly in people’s gardens to provide for them. Lukiya often joined her mother, digging gardens and planting crops to earn money for school fees and necessities. Despite these hardships, Lukiya’s determination to study never changed. She walked a long distance from her home to school every day, often without enough books or supplies. Reflecting on her struggles, she says, “Even if life is not good, I need to perform well.” There were moments when the weight of her challenges made her feel hopeless, but she found solace in her faith and the support of her community. “Life does not end,” she says. “Even if you pass through many hardships, you are the one to make your life easy.” A turning point came when Lukiya received a scholarship from Enabel that lifted the financial burden of her education. This opportunity brought immense relief to her family, allowing her mother to focus on supporting her younger siblings. Lukiya now saves a portion of the money she earns from weekend gardening in a wooden box, preparing for her future after senior four when the scholarship ends. “I save 5,000 shillings (1.2 euros) every week,” she explains. “It might not be enough, but I know it will help me continue my studies.” Lukiya will need approximately 200,000 shillings (48.244 euros) per term to cover her school fees. Her performance in school has improved significantly since receiving the scholarship. With five outstanding and four moderate grades in her recent exams, she is determined to excel and achieve her dream of becoming a midwife. Her goal is to support her younger siblings and uplift her family from poverty. “I just want to continue with my studies so that I get a better job to help my young siblings,” she says. When asked how she encourages others to stay in school despite hardships, Lukiya shares a powerful message: “You are the one to make your life easy. Don’t lose hope because God is still with us.”

-

Samuel Kafufu on a path to becoming a pharmacist in Uganda

Sharon IBENU | 15/09/2025

Samuel Kafufu, a Senior Four student at St John Bosco Senior Secondary grew up facing numerous challenges in Kamuli District. After his father left, Samuel and his four siblings were raised by their grandmother, who did her best to care for them. As the fourth child in the family, Samuel quickly learned that life would not be easy. For seven years, Samuel and his older brother struggled to stay in school. “We had to pay our own school fees,” Denis remembers. “Sometimes we would go days without knowing where the next meal or the next shilling would come from.” His brother made a big sacrifice; he dropped out of school and opened a small chapati stall in Kamuli town. Every evening after school, Samuel would hurry to the stall to help. Together, they mixed dough, flipped chapatis, and served customers, all to earn enough for school fees. When his brother had to leave in search of greener pastures, Samuel was left to face the struggle alone. He was often sent home from school because he couldn’t pay the fees. “I remember in Senior Two, I never paid any fees,” Samuel says. “But the headmaster was kind. He always forgave me and let me stay.” To survive, Samuel became creative. He sold watermelons when they were in season, and when they weren’t, he fetched water and sold it in the village. “Selling watermelons was good, but it only lasted a short time,” he explains. One week, Samuel stayed home, working hard to save up money. When he finally returned to school to pay his fees, the headmaster called him aside. “He told me I had been selected for the Enabel scholarship,” Samuel says, his eyes shining. “I was so happy. I felt like a heavy load had been lifted from my shoulders.” With the scholarship, Samuel’s life changed. He no longer worried about being sent home. He could buy his own uniform and books and even help his grandmother with food. “Now I can focus on my studies,” Samuel says with a smile. “I am grateful because I can also support my grandmother, who has always been there for me.” Samuel wants to become a pharmacist, so he can help people in his community access the medicine they need. As he waits to finish Senior Four and receive his results, Samuel plans to keep running his watermelon business. He also plans to help the district turn garbage into liquid that can be used to install pavers in people’s compounds. “I want to make a difference, not just for myself, but for my whole community,” he says.

-

A former housemaid in Uganda becomes one of the top students in her class

Sharon IBENU | 15/09/2025

After completing her first year at Bulopa secondary school in Kamuli district, Immaculate Namulondo was forced to drop out of school due to financial hardships, putting her dreams on hold. She moved to Kampala and started working as a housemaid, hoping to support her family. However, the promise of a better future seemed to slip further away because life in the city proved harsh. “My parents tried everything, but the money just wasn’t enough,” Immaculate remembers. “I used to see girls in their uniforms walking to school in the mornings,” she says softly. “I would stand at the window and wish I could be one of them again. But I had to help my family, so I kept working.” Life in Kampala was not what she had hoped. The long hours and loneliness weighed heavily on her. Eventually, Immaculate made a difficult decision, she returned home, determined to find her way back to school. “When I came back, I told my parents, ‘I want to go back to school, even if it means being sent home for fees. I will not give up,” Immaculate recalls. Despite her determination, the challenges remained. She was often sent away for unpaid fees, and her performance suffered as she missed lessons. Her mother, a pillar of strength, refused to let her daughter’s dreams die. “I saw how much she wanted to learn,” Mukyala Monica says. “I worked in the garden every day, but it was not enough. Immaculate’s grades were low, and the constant uncertainty weighed on her."Then, a miracle happened. Immaculate was selected for an Enabel scholarship. For the first time in years, she could focus on her studies without the fear of being sent home. “When I heard I got the scholarship, I cried,” Immaculate says. “It was like God had remembered me. I promised myself I would work hard and make everyone proud.” The change was immediate. With her fees covered, Immaculate’s performance soared. She became the second-best student in her class, and as a result, her confidence and joy returned every passing day. “Now, I go to school without fear,” she says. “I can concentrate in class, and I know my future is bright.” Her mother beams with pride. “I am so grateful for the scholarship. I see my daughter happy and working hard." Immaculate’s journey is not over. As she awaits her Senior Four results, she has started rearing piglets, determined to support herself through A-Level. She has a big dream for her future.“I want to become a lawyer one day,” Immaculate says with a smile. “I want to help people who cannot fight for themselves, and I want other girls to know that no matter how hard life gets, you should never give up,” Immaculate says. “With determination and a little help, you can change your story.”

-

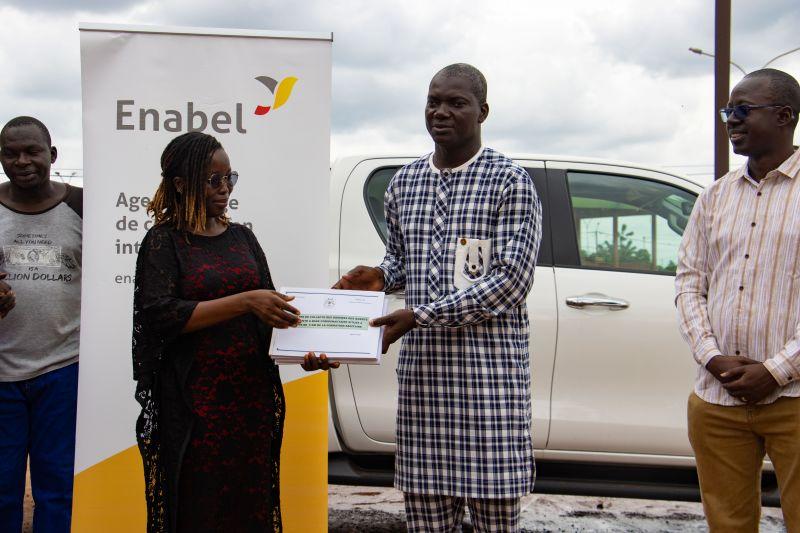

Burkina Faso : Des données fiables et une mobilité accrue pour anticiper les défis de santé

Geoffroy ZONGO | 12/09/2025

À travers le projet Lasso santé - financé par l’Union européenne et mis en œuvre dans la région du Bankui (ex-Boucle du Mouhoun), Enabel, l’Agence belge de coopération internationale a remis un véhicule ainsi que des outils de collecte de données au district sanitaire de Dédougou, le mardi 9 septembre 2025. Finies les difficultés pour atteindre les centres de santé et de promotion sociale (CSPS) du district sanitaire. Désormais, les supervisions et les contrôles sur le terrain se feront à bord d’un véhicule 4x4 neuf. Selon le Project manager, ce moyen de locomotion répond à une préoccupation exprimée par le district. La mobilité des équipes de supervision, le suivi et le renforcement des capacités des CSPS seront dorénavant facilités grâce à ce véhicule. « C’est un devoir pour nous d’accompagner les actions du ministère de la Santé », a-t-il souligné.En recevant le véhicule, le haut-commissaire de la province du Mouhoun a rappelé l’importance de la santé dans le développement du Burkina Faso. Il a salué cette contribution, qui permettra une meilleure prise en charge des communautés, notamment grâce à la possibilité de rejoindre plus facilement les centres de santé les plus reculés. Il a conclu en invitant le district sanitaire de Dédougou à faire bon usage du véhicule : « Il faut l’utiliser à bon escient, car il comble un vide que nous avons ressenti », a-t-il insisté. Le district a également bénéficié d’outils de collecte de données destinés aux agents de santé à base communautaire (ASBC). Selon le Project officer, ces outils jouent un rôle essentiel : « ils permettent de planifier, de prendre des décisions éclairées et, dans le domaine de la santé, d’anticiper d’éventuelles difficultés. » Cette contribution est jugée particulièrement pertinente pour renforcer le travail des ASBC, premiers acteurs en contact direct avec la communauté.Une action saluée par la médecin-chef du district, qui a rappelé que ces contributions répondent directement à une demande exprimée par le district sanitaire de Dédougou. Elle a souligné que l’accompagnement d'Enabel, à travers le projet Lasso santé, contribue à l’atteinte des objectifs fixés, en citant notamment le véhicule et les outils de collecte de données comme des réponses concrètes à ces besoins.

-

Farmer group set to earn millions of shillings selling vegetables in Uganda

Jovia KAVULU | 09/09/2025

In Ogonga village, Yumbe district in Northern Uganda, a group of 30 farmers—15 men and 15 women—are rewriting their story. What began as casual farm work for others has turned into a self-driven farming venture with bold targets, a steady income, and a new sense of purpose. The group was formed in 2022. In the beginning, they practiced small scale farming while relying on the little knowledge they had on vegetable growing, until they learned about Omia Agro Business Center that things began to change. After linking up with Omia, the farmers received training from extension officers and decided to hire a piece of land and grow crops at a larger scale. Their first attempt at commercial farming began with tomatoes. Despite a flood that destroyed 60% of their garden just before harvest, they still earned 8.8 million shillings (€ 2,138) in the off-season. Their original target was 18 million shillings (€ 4,773). Determined to grow, the group used part of their earnings—2.4 million—to rent new land. They’ve already set up nursery beds and planted again, this time tomatoes, onions and cabbages. Their new goal is to earn 40 million shillings by the end of the year. “Some of the money we earned from our first harvest is saved in our group box to help with family needs. We no longer borrow from banks; we borrow from ourselves,” one member proudly said. The change is visible in their homes. “Our standard of living has improved. We are not suffering like before,” said Margaret Okyokoro, a group member who thanked God, Omia, and Enabel for supporting their journey. The group credits Omia and Enabel for providing them with knowledge on nursery beds, crop spacing, and proper farming techniques. Through the training, they have transitioned from small-scale farming to managing two acres. They’ve also received watering cans, a solar-powered irrigation pump, and personal protective equipment. “Our uniform makes us stand out from other groups,” said Margaret, who is eager to train others if given the chance. Still, challenges remain. As the farm expands, the single solar pump they have is no longer sufficient. “We plan to buy another solar panel, but we’re not sure if we’ll have enough money,” said Moses Asiku. Charles Okot, the project manager for WeWork-green and decent jobs for youth project encouraged the group to remain committed. “We shall continue to work with you through our partners, Omia Agro business center. Our goal is that each of you earns at least 250,000 shillings (€ 61) or more per month. Reinvest your income and become more resilient,” he advised. In addition to getting seedlings from Omia, the group also receives technical training and market links. “We used to grow on small land with little capital, but Enabel helped us expand. We can now afford pesticides and irrigation,” one member explained. Though they didn’t meet their earlier target, the group decided to reinvest 8 million shillings (€1,943) to help reach the new goal. If successful, each member hopes to earn at least 1 million shillings (€243) to start their own gardens. Looking ahead, they want to venture into watermelon and other fruits, and are open to learning more about smart agriculture, especially after a recent flood caught them off guard. Omia has started teaching them techniques like mulching and building ridges to protect against heavy rain. Sofian Dahmani, from the European Union, hopes the group’s growing business knowledge will lead to self-sufficiency. “With the right support, they’ll not only feed their families but also run successful agribusinesses,” he said. The WeWork project is co-funded by the European Union and the Kingdom of Belgium and is implemented in the regions of West Nile, Busoga, Fort Portal and Kampala Metropolitan.

-

Refugee youth drive innovation and technology in Uganda

Jovia KAVULU | 09/09/2025

Young people, mostly refugees from Congo and South Sudan are harnessing technology to create real solutions for their community in Imvepi Refugee Settlement, West Nile-Uganda. Through a partnership between Hope Foundation, a refugee youth-led organisation, and Enabel, an ICT innovation hub was established in 2023 under the Support to Skilling Uganda project. Since then, about 90 youth, of whom 70% are refugees, have passed through it. The innovation hub, managed by Thomas Okiria, founder and programmes manager at Hope Foundation, first equips youth with three months of ICT training. After that, they are placed in groups and encouraged to turn their ideas into working prototypes that address local challenges. To support this process, Hope Foundation collaborates with other organisations that provide materials the youth need to design and test their equipment. Already, the hub has produced several impressive innovations: a cassava grinding mill, a chapati-making machine now being used to sell chapatis within the community, a soap-making machine, and ovens for baking cakes. One group is working on a baby thermometer to help local clinics, where the only available option is the hard-to-use armpit thermometer. They hope to scale production and partner with the government to supply health centers. “Initially, we only trained youth in ICT,” Thomas explained. “But through our partnership with Enabel, we have gone beyond training to ideation—supporting them to develop prototypes that can be turned into real products for the market.” Enabel, through the WeWork – green and decent jobs for youth project, has strengthened the hub by providing a projector, two laptops, two tablets, a printer, and a laminating machine, along with solar power to ensure continuity of work. The youth are even using AI tools like ChatGPT to design new ideas, including motion detectors. “We make products for people here because we understand their daily needs,” said Thomas. “We are also working with the Office of the Prime Minister and Uganda Registration Services Bureau (URSB) to ensure our products are tested, approved, and fairly taxed.” During a recent visit to the hub, which brought together representatives from the European Union, Enabel, and OPM, Charles Okot, the WeWork project manager from Enabel, encouraged the youth to focus on everyday challenges. “Let’s think about things people need every day so the money keeps coming in,” he told them. Prototypes such as the chapati-making machine, soap-making machine, and a grinding mill are already generating income for the developers, while others like the wheel cart, a tricycle mode of transport, are being piloted in the community. With new plans underway by Enabel to train youth in business and videography, they will soon be able to market their products more effectively. The West Nile Refugee Desk Officer (Office of the Prime Minister), Jena Toma, noted that 50% of Imvepi’s population is youth and thanked the European Union, through Enabel, for investing in their future. “Let’s use this ICT lab to make positive change,” she said. The refugee and host-community youth at Imvepi are proving that with the right skills, mentorship, and resources, local solutions to local problems are possible—even in displacement settings.